1693-1694 : chronique

de morts annoncées

La généralité de Bordeaux n'est pas la seule concernée et les mêmes constatations se retrouvent dans beaucoup de lettres des autres intendants du royaume :

On trouve ainsi mention d'émeutes pour obtenir du pain à Lyon, de la spéculation sur le prix du blé en Normandie et du nombre des pauvres "présentement infini à Limoges"...

L'intendant Bazin de Bezons se débat toujours pour obtenir du Roi des secours sous forme de céréales ou de diminution d'imposition. Il n'y réussit pas dans des proportions suffisantes pour sauver les populations de la famine.

Je ne puis vous exprimer le nombre des paroisses qu'il y a, où ceux qui sont le mieux font du pain avec du son, les autres n'en ont point. Il y a près de trois mois jusques à la récolte.

Je vois qu'il est à craindre qu'il ne périsse beaucoup de personnes de faim, faute d'avoir de quoy les assister.

6 octobre 1693 - On peut promettre aux marchands qui feront venir des blés d'Irlande et d'Écosse ou de la Baltique que ces blés seront exemptés du droit de frêt, et que chaque bâtiment jouira, en outre,

de l'exemption des nouveaux droits pour les beurres, fromages et autres denrées de même nature, jusqu'à concurrence d'un sixième de son chargement. Mais l'exemption ne saurait porter sur la morue ou le saumon salé, puisque la pêche française en

fournit suffisamment et que la concurrence de la pêche étrangère en mettrait le débit à vil prix; il ne faut promettre une décharge sur ce point que si l'on ne peut avoir des blés autrement.

Histoires de Liorac sous l'Ancien Régime

. 1643-1715, sous Louis XIV

1643-1715 Le règne de Louis XIV

Liorac dans la généralité de Bordeaux

1656 Le rôle de taille de Liorac

1656 Le testament d'un laboureur à la Roche

1668-1705 Les métiers à Liorac sous Louis XIV

1668-1705 Mariages à Liorac sous l'Ancien Régime

1686-1700 Louis Bazin de Bezons intendant

1691 La famine se profile

1693-1694 Chronique de morts annoncées

1708-1709 Un hiver glaciaire aux conséquences désastreuses

1713 Des faux-monnayeurs à Liorac

. 1715-1774, sous Louis XV

1747 Un capitoul de Toulouse à Liorac

1761 un garde-bois assassiné à la Gasquie

1768 Le temple protestant de Liorac

. 1774-1792, sous Louis XVI

1787 Le testament de Françoise de Salignac

. 1643-1715, sous Louis XIV

1643-1715 Le règne de Louis XIV

Liorac dans la généralité de Bordeaux

1656 Le rôle de taille de Liorac

1656 Le testament d'un laboureur à la Roche

1668-1705 Les métiers à Liorac sous Louis XIV

1668-1705 Mariages à Liorac sous l'Ancien Régime

1686-1700 Louis Bazin de Bezons intendant

1691 La famine se profile

1693-1694 Chronique de morts annoncées

1708-1709 Un hiver glaciaire aux conséquences désastreuses

1713 Des faux-monnayeurs à Liorac

. 1715-1774, sous Louis XV

1747 Un capitoul de Toulouse à Liorac

1761 un garde-bois assassiné à la Gasquie

1768 Le temple protestant de Liorac

. 1774-1792, sous Louis XVI

1787 Le testament de Françoise de Salignac

ainsi à Monpazier,

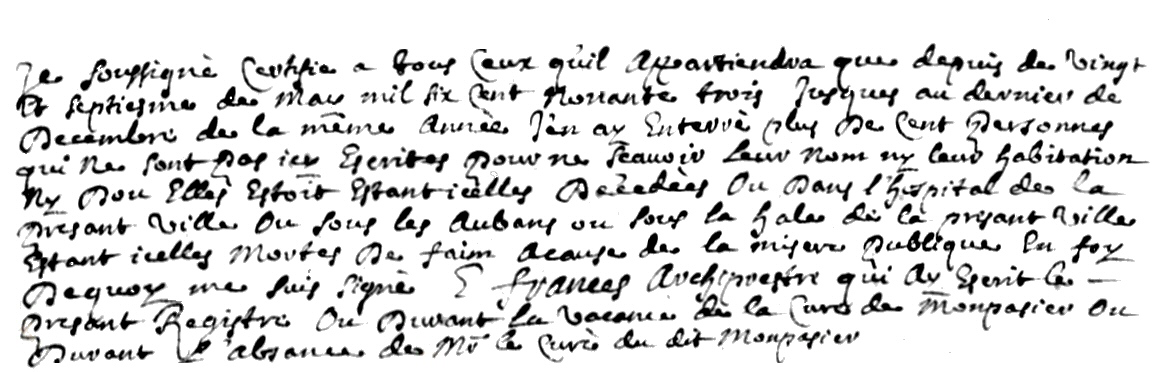

Voici un texte écrit dans le registre paroissial de Monpazier par le remplaçant du curé mort quelques semaines auparavant. Ce texte décrit avec beaucoup de réalisme l'ampleur de la catastrophe.

Je soussigné certifie à tous ceux qu'il appartiendra que, depuis le vingt et septième de mai mil six cent nonante trois jusqu'au dernier de décembre de la même année,

j'ai enterré plus de cent personnes qui ne sont pas ici écrites, pour ne savoir leur nom, ni leur habitation, ni d'où elles étaient, étant icelles décédées ou dans l'hôpital de

la présente ville, ou sous les aubans, ou sous la halle de la présente ville, étant icelles mortes de faim à cause de la misère publique.

En foi de quoi, me suis signé E. Francès, archiprètre, qui ai écrit le présent registre ou durant la vacance de la cure de Monpazier ou durant l'absence de M. le curé dudit Monpazier.

Collection Départementale, 5E 275/1 (accessible sur le site des AD24)

Collection Départementale, 5E 275/1 (accessible sur le site des AD24)

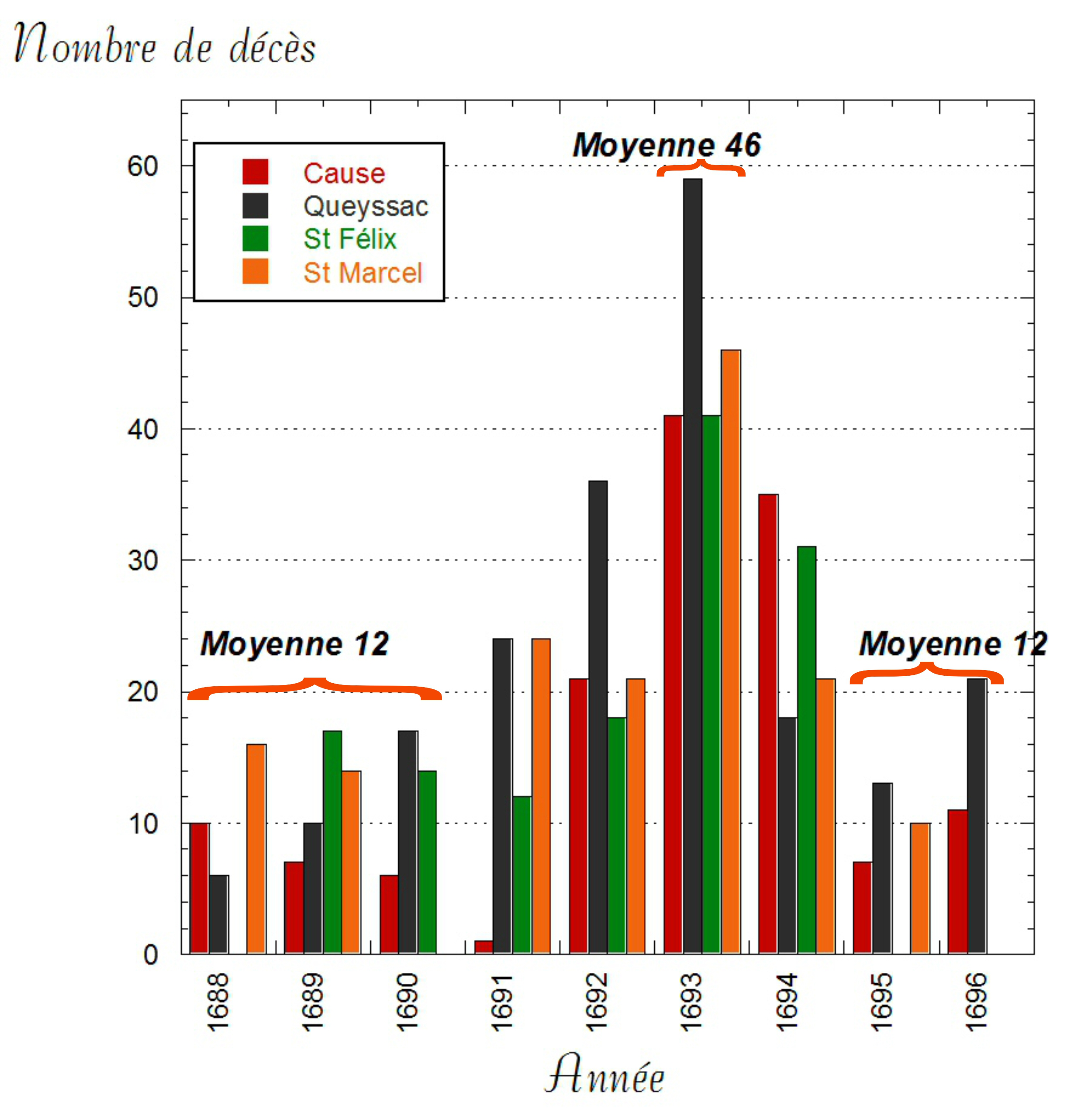

Beaucoup de registres paroissiaux de 1692 à 1694 ont été perdus et c'est malheureusement le cas pour la paroisse de Liorac. Par contre ceux de certains villages voisins existent encore : Cause de Clérans, St Félix de Villadeix, St Marcel, Queyssac ... Les informations contenues dans ces registres sont très certainement extrapolables à Liorac.Ces quatre paroisses ont été retenues, tout d'abord parce qu'elles sont proches de Liorac et aussi parce qu'elles sont à l'écart des villes où les mendiants se réfugiaient. Ainsi pour ces paroisses, les décès ne concernent que les gens des villages et non des mendiants arrivés d'autres régions.

Le graphique ci-contre montre l'évolution du nombre de décès chaque année pour ces villages : on y distingue clairement 3 périodes :

► Avant la crise, la moyenne du nombre de décès pour les paroisses disponibles sur les trois années 1688, 1689 et 1690 correspond à 12 décès par an, ce qui est très comparable à Liorac (8 décès en 1689 et 10 en 1690 ).

► A partir de 1691, le nombre de décès augmente pour culminer en 1693 à 46 décès, donc presque 4 fois plus qu'en période "normale".

► L'année 1694 ressent encore les effets de la famine et des épidémies, mais à partir de 1695 et 1696, la mortalité revient "à la normale", avec une douzaine de décès par an.

La malnutrition, et les épidémies sont les responsables de toutes ces morts. En effet, la production de céréales et de légumes permettait juste de survivre avec l'aide des châtaignes et de conserver assez de semences pour l'année suivante. Les rendements étaient faibles, les outils et les animaux de trait rares. Il n'y avait donc pas d'excédents, pas de réserves en cas de catastrophe. Et puis, il y avait les tailles à payer, la vente des cochons devait y pourvoir, mais pour cela il fallait des glands et des châtaignes. Donc la vie était entièrement dépendante des conditions climatiques.

@ Marie-France Castang-Coutou

Contact: mfcc24*liorac.info (remplacer * par @)